■作成にあたり感想をつぶやく(いまだ完成ではないが)受信OK送信いまいちの状態。

〇チューニングする項目

・コアのサイズ

・エレメントの長さ(ループに利用したケーブル)

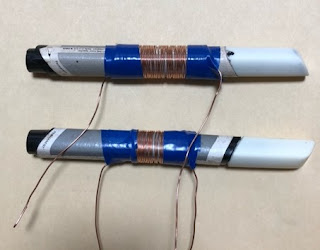

ループアンテナのエレメントにRFケーブルを利用した。

試行錯誤をする中で、

ループを作成には

太いケーブルでは、曲げが厳しくループ状が適してる。

細いケーブルでは、自立できないため、フレームに固定しないと

アンテナの特性に影響するためチューニングができない。

・コンデンサの容量

サイズや容量に受信周波数の比例関係は成立しない。

SWRの改善程度。

Qの値はシャープなので、割り切るかアンテナ側で調整が必要。

はじめは

バンド全域を目標でなくポイントとなる周波数を決めたほうがよいと感じた。

のちにエレメント長やコンデンサ容量にてターゲットの周波数を移動する。

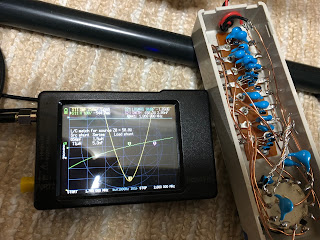

NANO-VNAは、広いレンジで計測できるためアンテナアナライザより有用。

サンプリング間隔は粗いとはいえ、900KHZから900MHZ まで一気に計測でき

予想外の同調点が発見できる。

今回、トロイダルコアを利用した給電方式を利用したが

RFケーブルの外側シールド側を利用したが、今回コアを用いた給電方法を芯線を利用し給電したほうが効率がよいでのではないかと感じた。送受信はできるがPOWER伝達の効率を考えた。

■作成に利用した材料まとめ

塩ビパイプでフレーム

長さ100cm

幅15㎝

L型接手×4 @200円

T型接手×2 @200円

VP13 2M×2 @400円

ケース

SW-65 ×2 @120円

コネクタ類

適宜 3000円程度

ビデオレコーダ付嘱の利用せずに残っていた4mの3Cケーブル

を約3.5mに長さ調整して利用、レコーダ買い替えごとに増えていった不要だったもの。

NANO-VNAで都度計測、手段は問わないが計測は必須。

コンデンサは、バリコンは利用せず(2×1000PF)耐圧10KV

調整は、コンデンサ固定でケーブルの長さで調整を実施する。

そのためケーブルの付け替えは何度か発生する。

通常の結束バンドでは、何度も調整するには向いていない。

マジックテープを利用しているのはそのためだ。

設定(長さ)が決まればリユースの要件はない。

コアはTDK-FT-140#43を3巻で利用

@400円

窓の内側で利用確認

固定局の免許とリグなので外での確認はしていない。

SSBとFT8の受信はできた。

SDRラジオで送信確認をと挑戦したがSDRラジオでは、1.8Mhz帯は標準状態では受信できない。

なので明確には送信確認はできていない。

@

コンデンサは、バリコンは利用せず(2×1000PF)耐圧10KV

@70円程度

他のサイズは@700円とかあり。耐圧10KV特に価格差大。

コアはTDK-FT-140#43に

2.0mmのIV電線を3巻で利用(写真は説明用)

塩ビフレームには調整可能なマジックテープを適当な長さに切って利用

1巻 @500円

要所は再利用(調整)できる結束バンドを利用 一袋 @400円

SDRラジオで送信確認をと挑戦したがSDRラジオでは1.8Mhz帯は標準状態では受信できない。

(FM放送を聴いているところ)

送信できないのでなく、確認ができない。ということ。

バルコニから外に出せないことから始まった1.8Mhz帯室内向けマグネチックループアンテナ。

〇右側初代 ループ面から90度の指向性のため窓に設置しづらい。

10D-FBのケーブル奮発した。縦長タイプでは、曲げ加工を考えると流用できない。

高かったのに勉強代となった。

〇左側2代 7mの市販のアンテナケーブルで作成。50MH帯に合ったのでそのまま。

長さ調整して試行錯誤するにはもったいない。防水加工もしてある製品であるので。

SWRの値が悪くても受信は良好の場合もあるということかな。

〇真中3代 レコーダ付嘱の4mケーブルを長さ調整して作成中

ありもので済ませている。ビデオレコーダ付嘱のもので、4mのものが3本あまっていた。ケーブルの外側しか利用しないのでインピーダンスは関係ないし。カットしても予備もあるし、コンデンサとケーブル長の設定となるがケーブル長での設定がこの線だと試行錯誤できる。コンデンサは、高耐圧だと容量が限定され、また容量により価格差が大きい(10倍)。試行錯誤するにはお金がかかりそうだ。

なんとか形に近づいてきた。1.857MhzでSWR1.5程度。実際に通話して使ってみよう。

7メートルのケーブルと2NFのコンデンサで作ったアンテナ、バリコンは使っていない、窓のガラス越しに立てかけてみたが、50Mhz帯にマッチしているようだ。NanoVNAで計測するとSWRは全く計測されない、キャリブレーションしなおしてもだ。マルチバンドのホイップをベランダから15センチ離れた状態で壁に沿って水平にぶら下げた状態、アースもしている。と比較してもこちらの方がとても耳がよい。目的外ではあるがこれはこれで完成かな。目的外の産物となってしまったけど、まともに利用できるアンテナがこれしかない。設置ロケーションは悪い条件であるが。

送信用に準備した高耐圧のコンデンサー。マーブルチョコレート見たい。

2重のループを直交させたら指向性はなくなるのでしょうか。

SWRはこんな感じ。V・U帯のアンテナとなったか。

ホイップアンテナ的マグネチックループアンテナ。ループは2重でクロスしている。

バンドというより周波数固定のアンテナになっちゃったかな。

バリコンで微調整はできますが。

長方形だと窓のガラス面に近づけることができると思い変更してみる。インダクタンスは2重である必要性が感じられなかったので1重とした。

対してキャパシタンスは、2倍必要となった。

あまり学ぶところはなかった。結論としてコアの巻き数は3巻とした。ないことが学びとなった。

お値段の安かったロータリースイッチを活用した。

インダクタンスも調整できたらよいかと。

2重のループアンテナを作成して1.8MHZ帯を狙うことに。組み立てた段階、2次コイルの固定方法は未定だけど、930khzに合っているようだ。これから調整する。曲線がシャープなので、なだらかになればと思う。狙っているバンド幅も狭いけど。

電鍵のおもちゃがガチャガチャで販売されている。新橋駅構内で発見した。

こんな感じのパッケージです。500円です。

中はこんな感じです。もうちょっと質が高ければ改造してつかえると思ったけど。無理みたい。電池で音はします。

資料の収集のため雑誌のバックナンバーを求めて図書館へ。手続きは煩雑ですが覚悟のうえで行けば資料はみつかる。絶版でネットでは高値で流通しているので閲覧コピーした方が安いし。

利用案内はこんな感じ 土曜日もやっているのでありがたいです。

国会議事堂の屋根が見えました。

MLA を作ってみようと思います。

対象周波数も合致しますし。過去の先輩方(現役ではいらっしゃると思いますが)感謝です。

ホイップとバランの組み合わせの状況です。

無線設備が固定なので野外で検証はできていませんが

21Mhz と24Mhz帯に対応できそうでした、エレメントの工夫も必要です。

中はこんな感じです。部品代 コネクタが予想外に高額となってしまった。

1000円から1500円ぐらい

良く調べたら安く入手できるルートもありそうです。

バリコンの入手も難しい、購入しに行ったお店では、このタイプのポリバリコン一択でした。

一応形になりました。チューニングしてみる。

ケースの中にバリコンとコイルを並列で接続する予定。

ホイップアンテナとバランで卓上アンテナを作成

ホイップアンテナは、CB無線用 27MHZ用

NanoVNA で性能を見てみる。現状どの周波数でも交信不能。

全長3Mの1.9Mhz のアンテナ作成に挑戦。方針変更して挑戦中。まずはこいるから。

2022年6月号CQ誌の記事を読んで啓発された。

1.真ん中にバランをいれて、1.5M ×2ぐらいで想定

2.太さは10センチ程度

3.RFラジアルはなし(自宅がとれないので)

4.ベランダの手すりに並行で 50CMほど離して設置(物干し竿を設置するイメージ)

CQオームさんから発売している。MAV-2みたいな形式で 1直線のパイプに格納する予定。

まずは、1.9Mhzの短縮コイル+受信部を作成して、1.5M の長さに格納する。

次に 2本作製して、バランにて接続してみる。

○メモ

SWRが下がるポイントは、複数あるためどこを合わせてよいのかわからない

とりあえず一番小さい周波数のピークをそのコイルの値としているのだが、グラフの谷の幅とか見ると他のピークを合わせた方がよいのではと思う場合もある。まず1.9MHZ のコイルを作成する。

【その他】

用意したバランはこれ(BL1775) 20000円くらい

アルミ線(園芸用)1000円

コイルのピッチ整える用途で利用する自在ブッシュ 1350円 こんなにつかわないけど。

初号機

1号機 市販のコイル

2号機

5号機 (太さ3CM 長さ 2Mのパイプに巻き切る)

6号機 7号機 52MHZ と 39.5MHZ 自在ブッシュの1本の長さで試してみる。

コイル径で周波数が変わる。1.9Mhz だともっと太くないと。

7号機(再掲載) 8号機 9号機

いまだうまくいかない。

10号機

マンションの管理者の方(かた)から 張り出したアンテナに対する問い合わせがありました。

アマチュアは健全でなければと、即撤去しました。窓の内側で使えるアンテナを作ってみようと挑戦中です。FTDX10しかないので、144Mhz、430にはでれませんし。